Ich möchte hier das Schicksal eines jungen Mondorfers im zweiten Weltkrieg vorstellen. Er hat den zweiten Weltkrieg, wie viele Mondorfer, nicht

überlebt. Ich bin dankbar für die Mithilfe einiger Verwandter. Ich bin mir aber bewusst, dass ich hiermit auch in den inneren Bereich einer Familie eindringe,

von der ja noch einige Verwandte leben. Sollte jemand nicht mit der Darstellung hier einverstanden sein, bitte ich um eine Nachricht, und ich werde sofort

Änderungen vornehmen. Nachricht an Roland Klinger

Sollte jemand, der diese Seiten liest, über weitere Informationen verfügen und sie mir zugänglich machen wollen, so erbitte ich auch Nachricht.

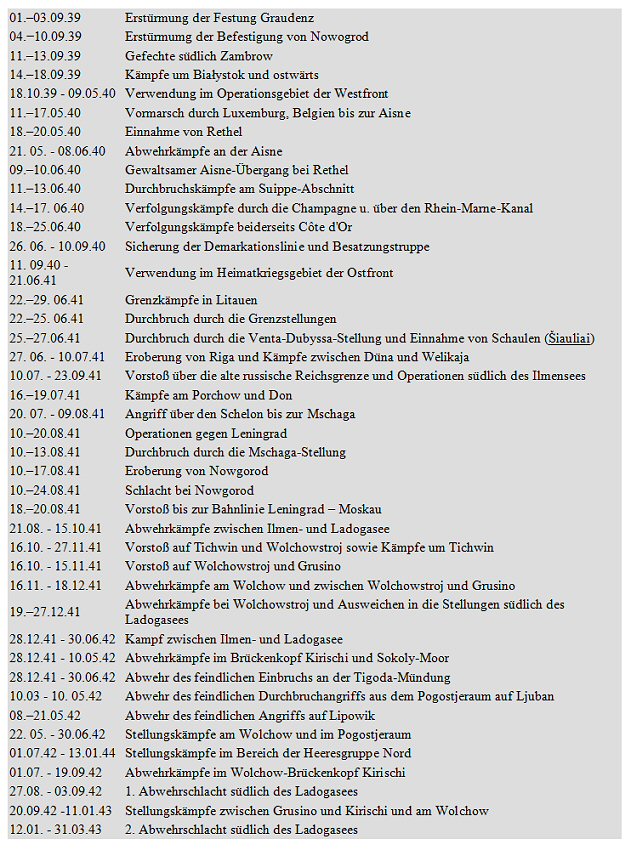

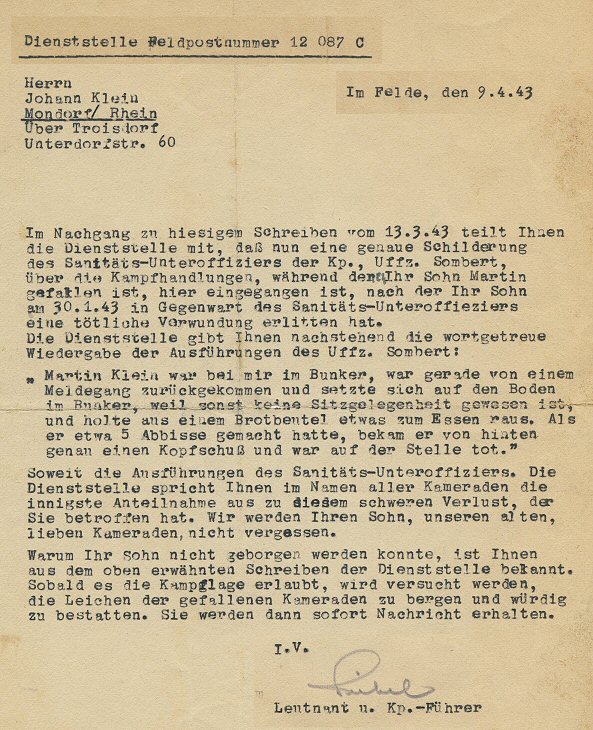

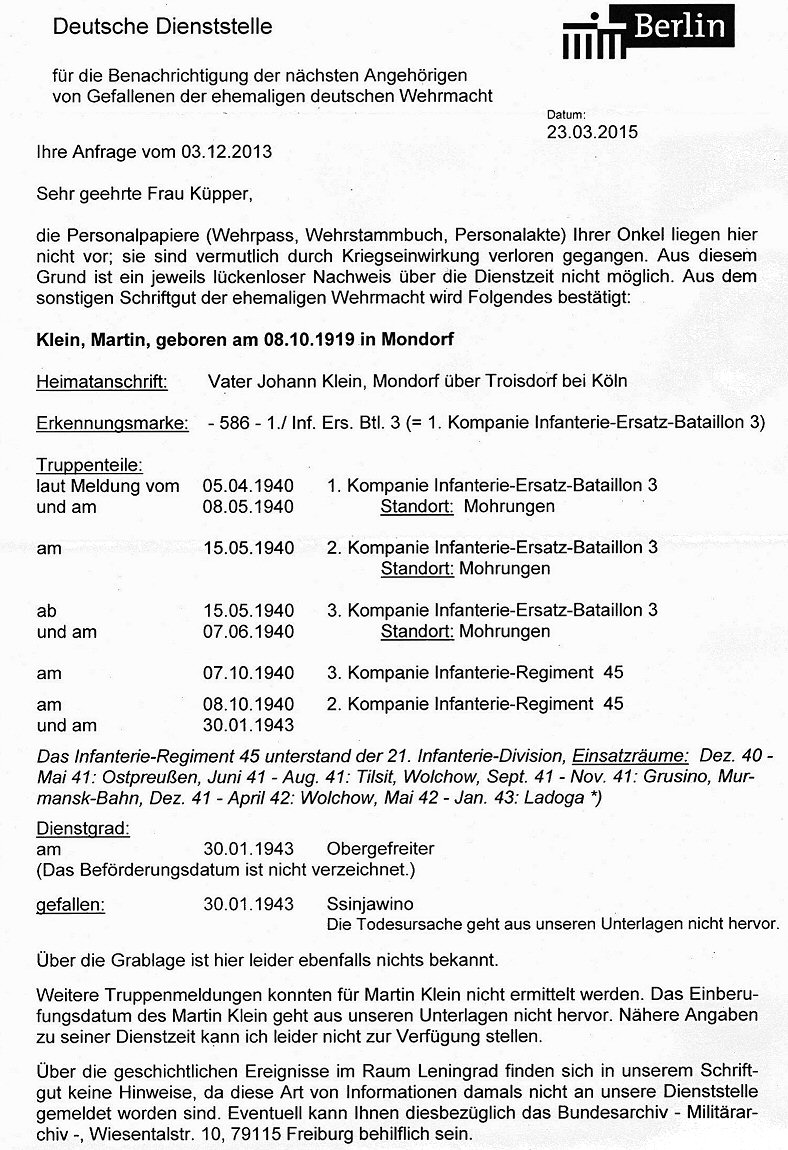

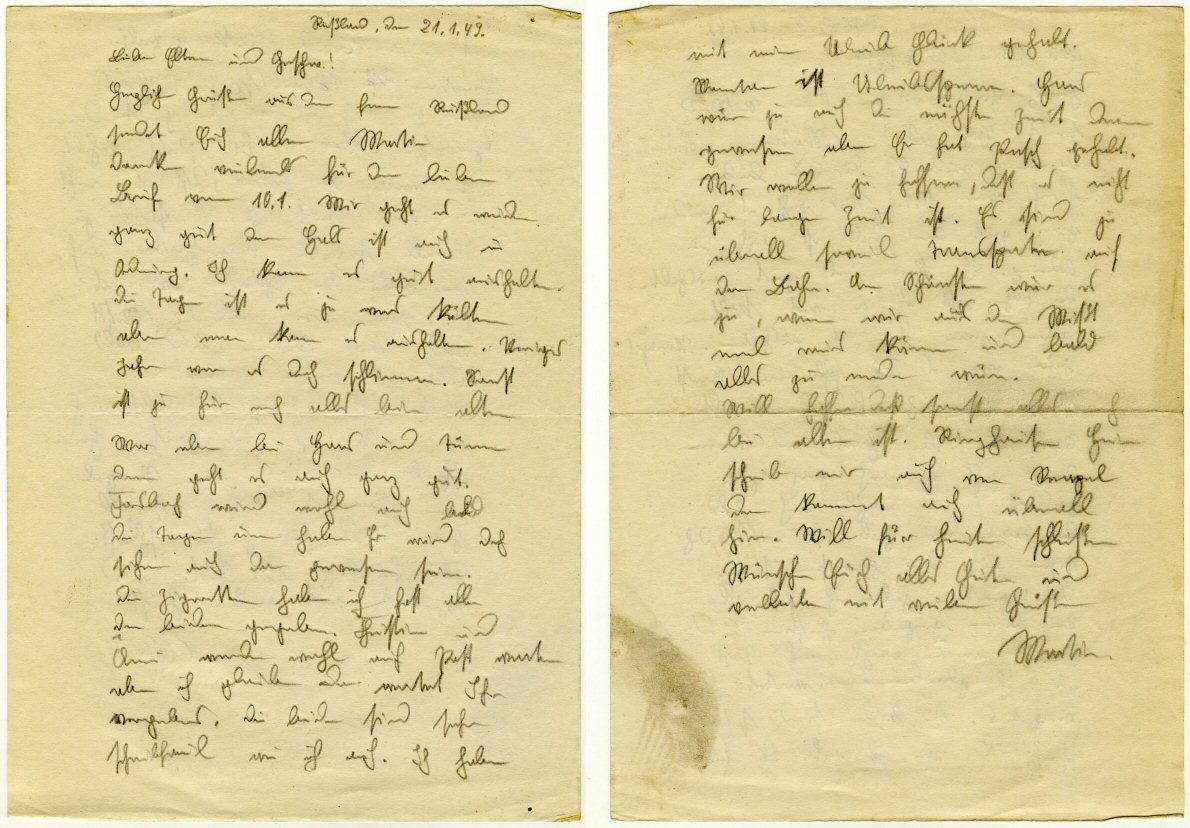

Im März 2015 erhielt ich von Frau Anne Küpper aus Müllekoven (Martin Klein war ihr Onkel) die Informationen, die die Deutschen Dienststelle (WASt) in Berlin zu Martin Klein geben konnte. Das Papier ist (in etwas verkürzter Form) links im Rahmen einzusehen.

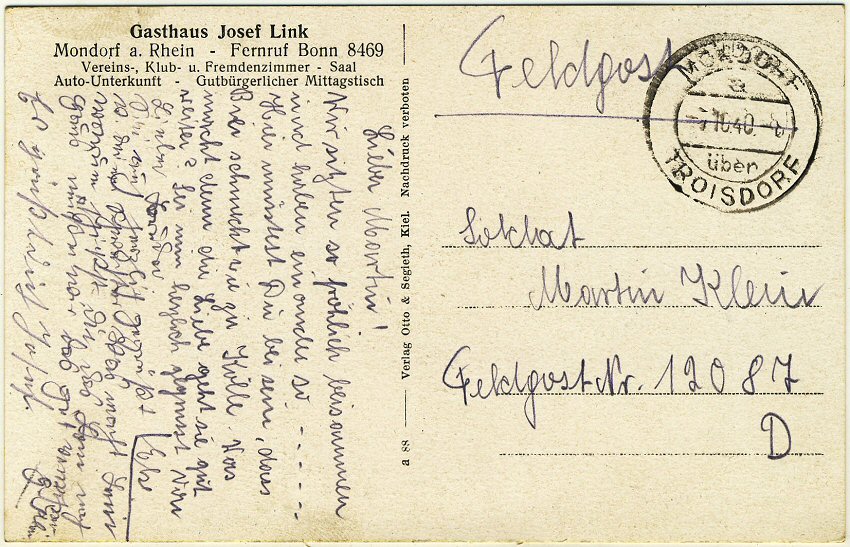

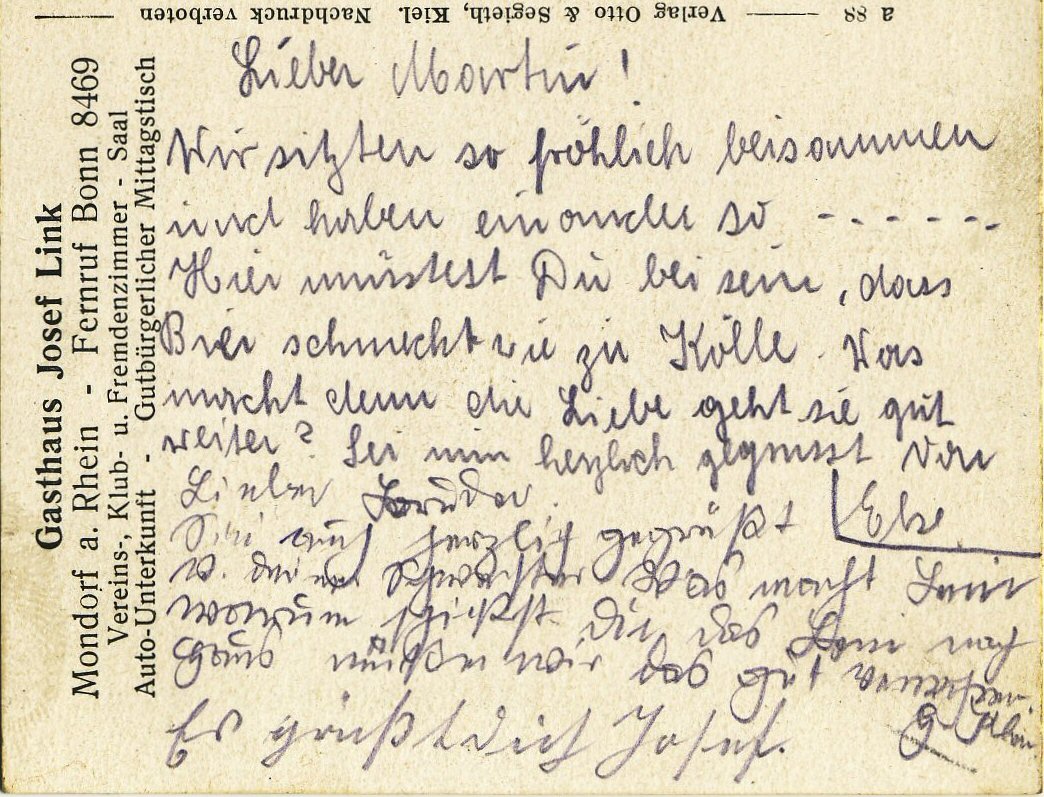

Die Geschichte dieser Seite beginnt mit einer Mondorfer Ansichtskarte, die ich in einer Internetauktion gesehen hatte. Sie zeigt das Gasthaus Link und eigentlich hatte ich sie schon als unbenutzte Karte in meiner Sammlung. Ich habe sie dennoch ersteigert, weil sie postalisch benutzt war.

Ich hatte die Entstehung der Karte bisher auf etwa 1955 geschätzt. Hier war sie jedoch schon 1940 benutzt worden, also wohl noch vor dem Krieg entstanden,

wahrscheinlich unmittelbar nach dem Umbau des Hauses und der Wiedereröffnung des ehemaligen Gasthauses Kelz als Gasthaus Link.

Sie war adressiert als Feldpost an einen Martin Klein mit der Feldpostnummer 12087 D und in Mondorf gestempelt am 1(?).10.1940.

Der Text lautet:

Lieber Martin!

Wir sitzten (sic) so fröhlich beisammen und haben einander so .........

Hier müsstest Du bei sein, dass Bier schmeckt wie zu Kölle. Was macht denn die Liebe geht sie gut weiter?

Sei nun herzlich gegrüsst von Else.

[neue Schrift]:

Lieber Bruder

Sei auch herzlich gegrüßt v. deiner Schwester. Was macht Leni (Loni?) warum schickst(?) du das Loni nach Haus

müßen wir das gut verstehen(?).

G. Klein.

[neue Schrift]:

Es grüßt dich Josef.

[Die schreibende Schwester war wohl die 1914 geborene Gertud Klein.

Ich bitte um eine Nachricht, falls jemand etwas besser entziffern kann. Email an: Roland Klinger]

Irgendwie fand ich es ein wenig unpassend, an einen Soldaten, der eventuell im Kriegseinsatz war, einen solchen Text zu schreiben - Kölsch und Liebe -,

der hatte wohl ganz andere Sorgen. Die Karte reizte mich irgendwie zu Nachforschungen.

Als nächstes erinnerte ich mich an meine Sammlung von Totenzetteln hier auf dieser Seite. Siehe hier.

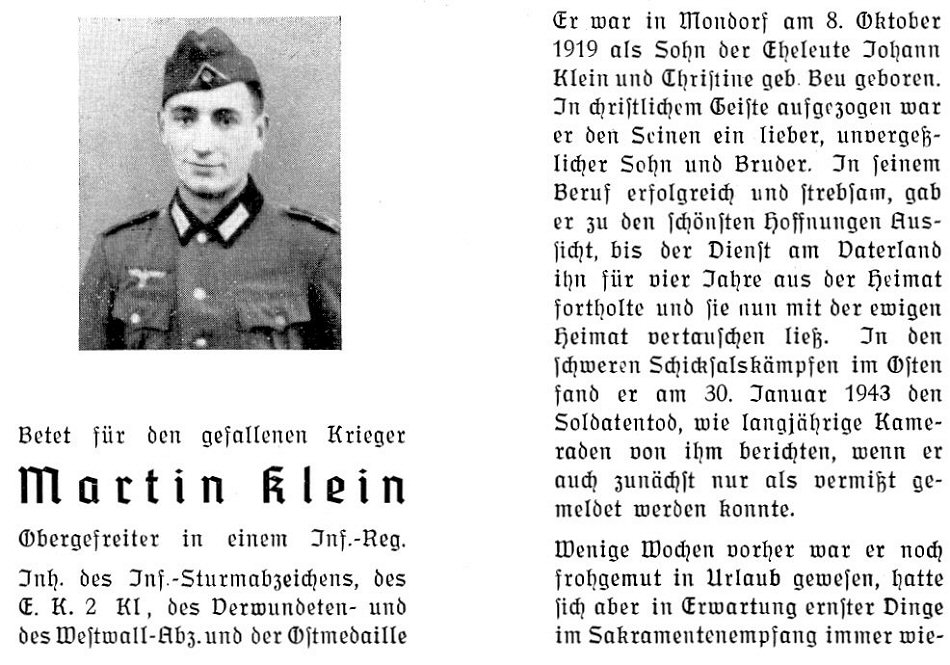

Da war doch auch ein Martin Klein dabei. Hier rechts ist der Totenzettel.

Martin Klein, Sohn der Eheleute Johann Klein und Christine geb. Beu,

geboren am 8. Oktober 1919, gefallen am 30. Januar 1943.

geboren am 8. Oktober 1919, gefallen am 30. Januar 1943.

Ich kannte über den Gesangverein Leni Klein von der Kiehre Pomp. Klein gibt es ja viele aber ich dachte einfach, versuchen kostet nichts. Also gefragt und.....Glück gehabt.

Lenis verstorbener Mann war ein Bruder von Martin Klein, er war also ihr Schwager. Es gibt eben Zufälle.

Leni kennt auch noch eine Tochter von Martins Schwester, also ihre und seine Nichte: Anne Küpper aus Müllekoven. Eine Schwester Martins hat noch

bis vor wenigen Jahren an der Kiehr gewohnt.

Nun erhielt ich freundlicherweise viele Informationen, die das Erstellen dieser Seite erst ermöglicht haben. Dafür danke ich beiden recht herzlich!

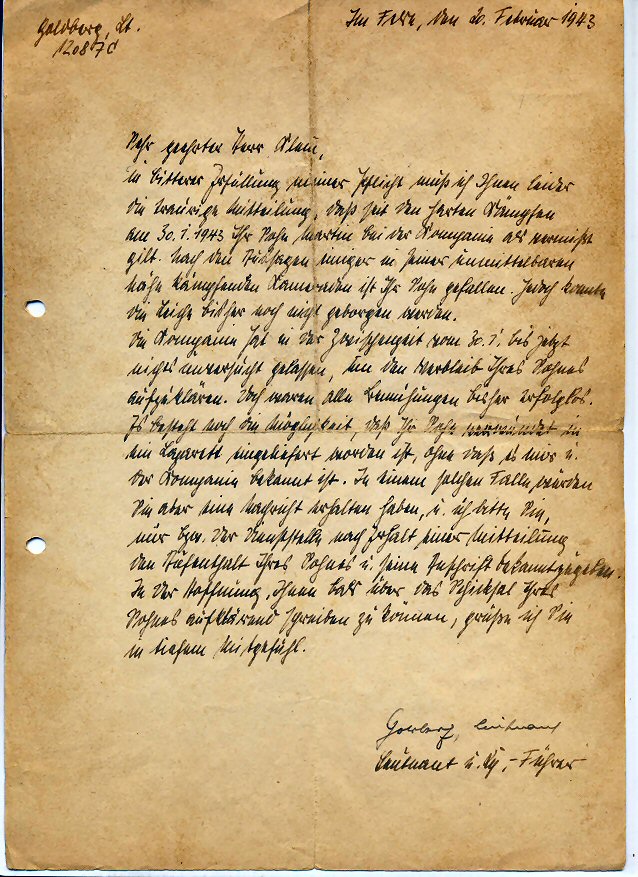

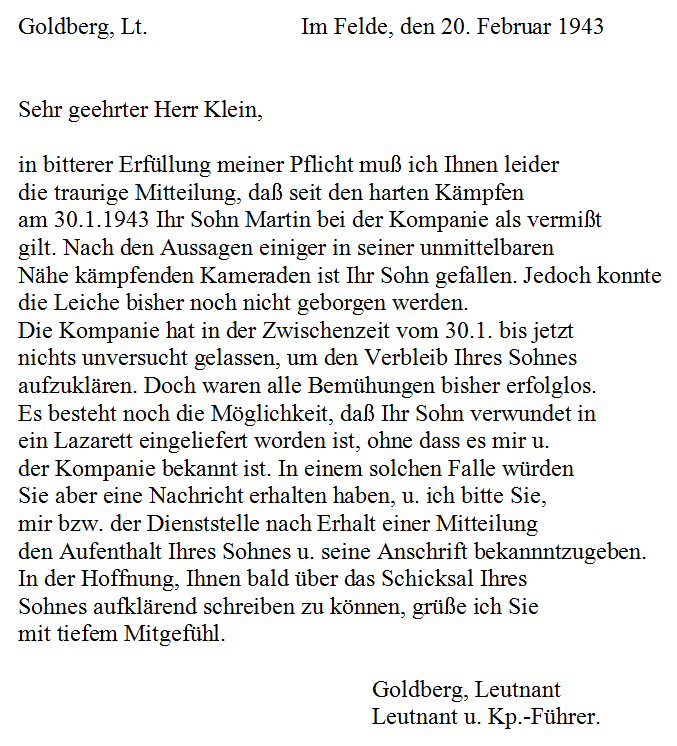

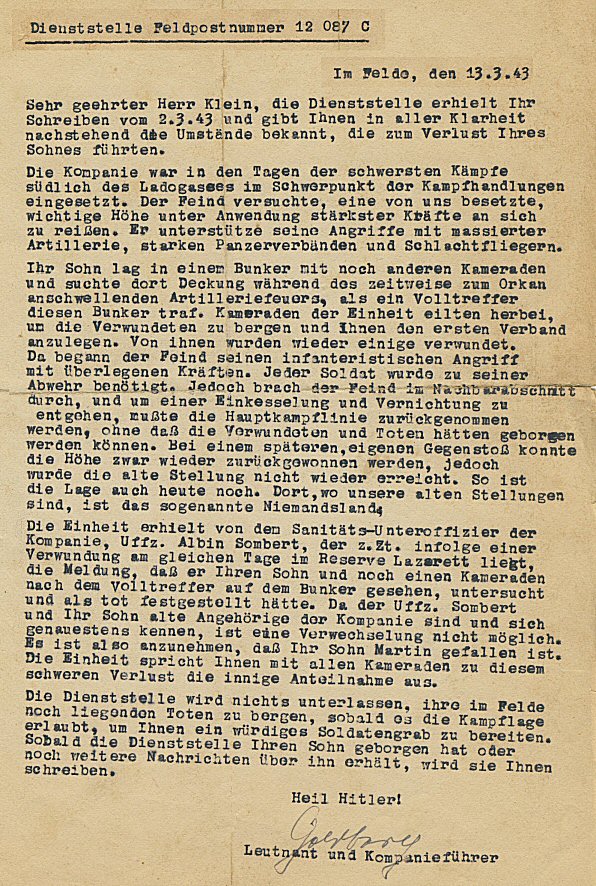

Die drei Briefe zu Martins Tod von den militärischen Dienststellen (links) sind der Anfang.

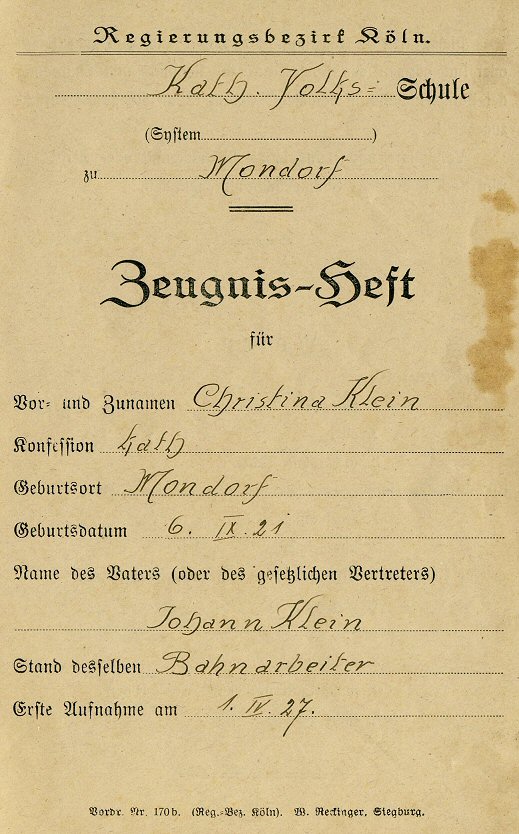

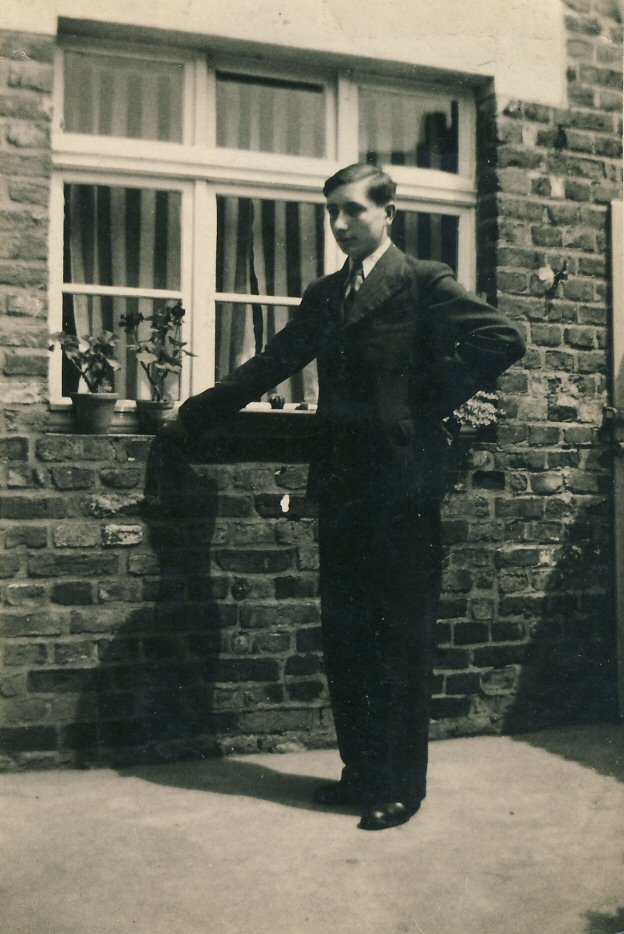

Kindheit und Jugendzeit

Sommer 1939: Martins Zeit beim Reichsarbeitsdienst

Wikipedia: Der Reichsarbeitsdienst (abgekürzt RAD) war eine Organisation im nationalsozialistischen Deutschen Reich.

Ab Juni 1935 musste dort jeder junge Mann eine sechsmonatige, dem Wehrdienst vorgelagerte Arbeitspflicht im Rahmen eines Arbeitsdienstes ableisten.

Martin hat seine RAD-Zeit anscheinend im Jahr 1939 in Kohlscheid bei Herzogenrath nördlich von Aachen abgeleistet, wie auf einer Bildrückseite vermerkt ist.

Der RAD baute dort am sogenannten "Westwall". Laut einer Mitteilung im Forum der Wehrmacht gab es dort einige Abteilungen

des RAD.

Das Foto vor dem Wachhäuschen unten lässt auf Martins Arm die Nummer 313 erkennen, also 5/313 oder 6/313.

Flaggensymbol des RAD

volkstümlich "Kaffeebohne" genannt.

Ein interessanter Begriff auf der Rückseite dieses Fotos: "Heilstube" - sicher optimistischer als "Krankenzimmer".

Datiert auf Sommer 1939 - also wohl auch in Kohlscheid bei Aachen.

Militärzeit etwa ab Winter 1939/40 oder Frühjahr 1940.

Die erste Frage war natürlich, zu welcher Einheit gehörte Martin, da auf der Ansichtskarte die Feldpostnummer angegeben war.

12087 D gehörte 1940 zum Infanterie-Regiment 45 (entstanden aus dem Inf.-Reg. Marienburg), I. Bataillon (I./IR45), 3. Kompanie.

Am 15. Oktober 1942 umbenannt in Grenadier-Regiment 45.

(www.lexikon-der-wehrmacht.de)

Diese Einheit gehörte zur 21. Infanterie-Division. Im November 1939 wurde die Division in die Eifel in den Raum Bitburg verlegt und dann wieder zurück in den Raum Mayen.

Im Frühjahr 1940 wurden ihr knapp 1000 Soldaten als Ersatz zugewiesen. Zu diesen gehörte wohl auch Martin Klein.

Ab dem 10. Mai 1940 nahm die Division am Frankreich"feldzug" teil, durchquerte Luxemburg und Belgien und stieß über Mezières und Charleville

bis zur Aisne vor. Hier hatte die Division schwere Gefechte zu bestehen. In der zweiten "Feldzug"phase der "Schlacht um Frankreich",

marschierte die Division kämpfend über Perthes, St. Menehould, Bar-le-Duc nach Südosten. Diese Militärbegriffe verschleiern - es war ein Überfall!

Bereits im September 1940 verlegte die Division in ihren Heimatstandort Marienburg in Westpreussen (heute Malbork, Polen).

(www.lexikon-der-wehrmacht.de)

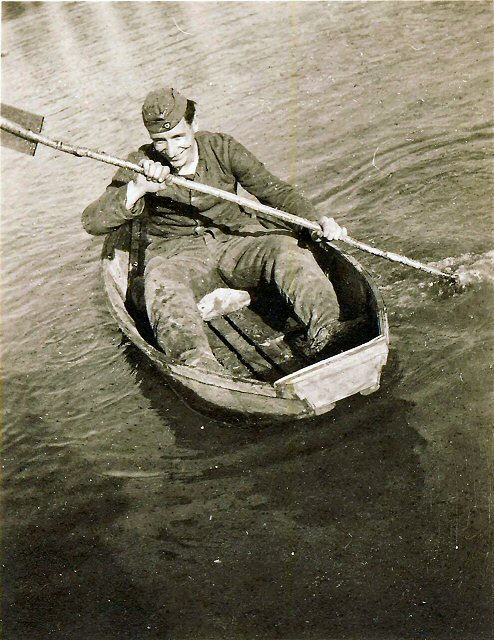

Hier sind ein paar Bilder vermutlich aus 1940.

Es gab sogar zuweilen Grund, zu lachen! Anlass, Ort und Zeitpunkt des Fotos unbekannt.

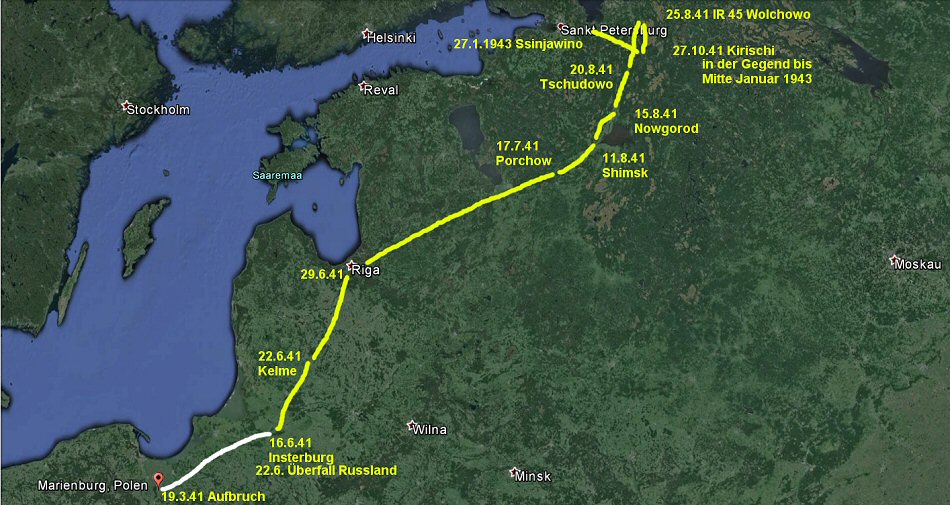

Krieg in Russland 1941-1943.

Von Oktober 1940 bis März 1941 war die 21. Infanterie-Division im Winterquartier in Marienburg, ihrem "Hei-

matstandort".

Von dem nun folgenden Überfall auf Russland, dem harten Winter 1941/42 und den Kämpfen am Wolchow gibt es nur noch das eine Bild hier rechts.

Ab dem 22. Juni 1941 nahm die Division am Überfall auf Rußland teil. Aus dem Raum Tilsit stieß die Division nach Litauen vor, ging bei Jakobstadt

über die Düna und stieß über Ostrow und Porchow auf Dno vor. Hier drehte die Division auf den Ilmensee ein und kämpfte

sich am Nordufer des Wolchow nach Norden vor. Schließlich stieß die Division auf Wolchowstroj vor. Im Dezember 1941 mußte die Division

sich hinter den Wolchow bis nach Kirischi zurückziehen. Hier bildete die Division den einzigen deutschen Brückenkopf auf dem Ostufer des Flusses.

Die Division verblieb das gesamte Jahr 1942 über in diesem Frontabschnitt, wobei sie schwere Verluste erlitt. 1943 nahm die Division an den

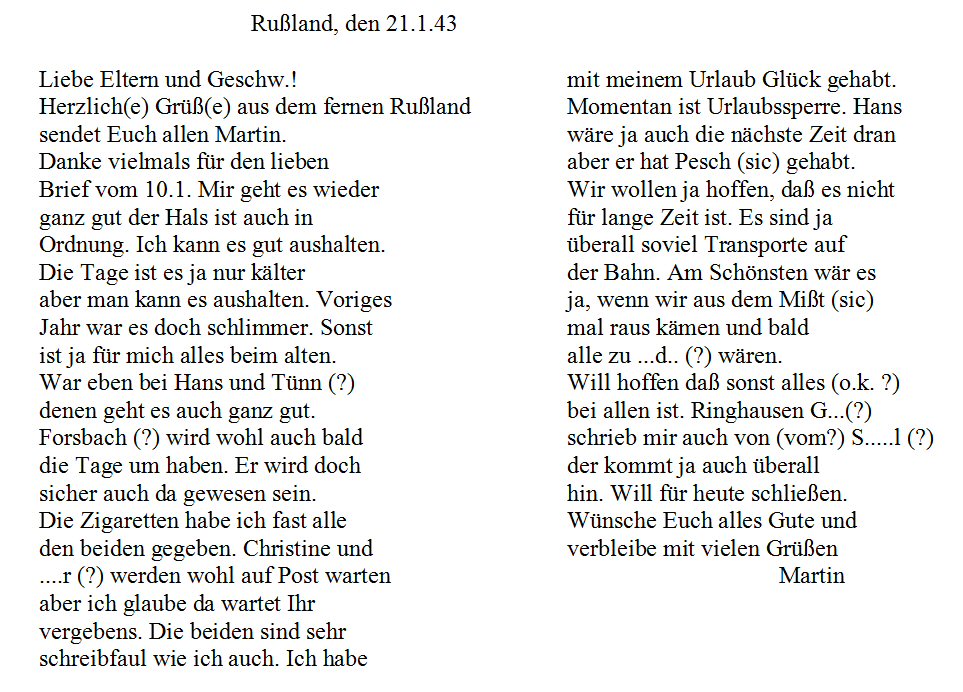

Schlachten um die Ssinjawinohöhen südlich des Ladogasees teil.

(www.lexikon-der-wehrmacht.de)

Es ist keineswegs sicher, dass Martin all dies mitgemacht hat. Die Feldpostnummer seiner Einheit auf den Informationsbriefen von 1943 links ist allerdings

12087 C, welches das gleiche Bataillon wie auf der Ansichtskarte von 1940 war, allerdings die 2. Kompanie.

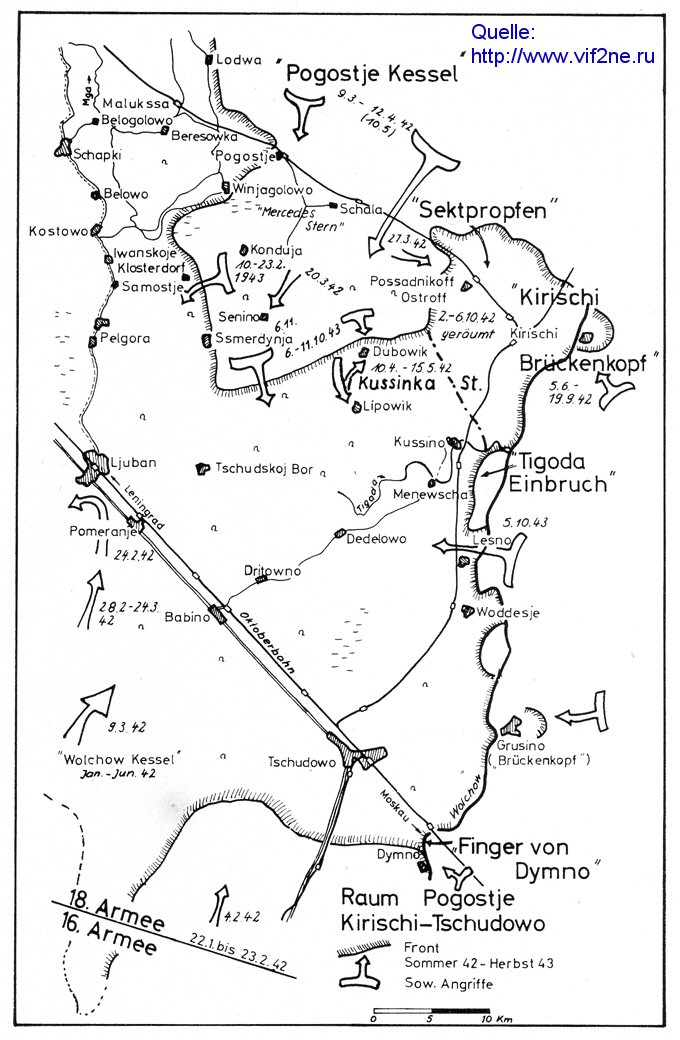

Im November 1942 lag Martins Einheit, das Grenadier-Regiment 45 der 21. Infanterie-Division noch immer in der Nähe (südlich) von Kirischi am

"Tigoda Brückenkopf". Aus dieser Zeit stammt dieser Bericht von Martins Vorgesetztem, Leutnant Fritz Goldberg, der nach Martins Tod 1943 die Briefe zu seinen Eltern geschrieben hat.

Das war der Bereich etwa von Babino bis Kirischi südlich des Flusses Tigoda, der dort in den Fluss Wolchow mündet.

Ich zeige hier diesen Text, weil er von diesem Lt. Goldberg stammt. Er gibt nicht im Entferntesten wieder, wie schrecklich all die Ereignisse dort wirklich waren.

Die Division hatte im Kirischi Brückenkopf schreckliche Verluste und war am 22. September dort abgelöst worden.

Text von Leutnant Goldberg aus dem Bereich des Kirischi Brückenkopfes im November 1942: als PDF Datei

Später gab es sogar Weihnachtsurlaub für etliche Soldaten, den auch Martin nutzte (siehe Bild dazu).

Allerdings dauerte die Fahrt mit einem Fronturlauberzug ab Babino bis zur Grenzstation Tauroggen 250 km Luftlinie nordöstlich von Danzig zwei Tage und

von Danzig nach Mondorf waren es nochmal etwa 1150 km Luftlinie. Unterwegs gab es für den "Urlauber" das sogenannte "Führerpaket" mit Hartwurst, Ölsardinendose,

Schokolade und anderen Süßigkeiten.

Die Verluste des I. Bataillonns des Infanterie-Regiments 45 beim Einsatz im Brückenkopf Kirischi:

17 Einsatztage

Kampfstärke zu Beginn:

11 Offiziere,

541 Unteroffiziere und Mannschaften

Kampfstärke am Ende:

7 Offiziere,

234 Unteroffiziere und Mannschaften

Verlust:

4 Offiziere,

307 Unteroffiziere und Mannschaften

Martin Klein hat Kirischi überlebt!

Weinachtsurlaub 1942 - fünf Wochen vor seinem Tod

Martins letzter und tödlicher Einsatz

Die Zweite Ladoga-Schlacht (auch Operation Iskra, deutsch „Funke“) war ein von Marschall Schukow geplantes militärisches Unternehmen der Leningrader

und der Wolchow-Front der Roten Armee vom 12. bis zum 30. Januar 1943 mit dem Ziel, die Blockade Leningrads aufzuheben.

Dies war ihnen nach dem Ende des deutschen Vormarsches Ende 1941 in der Schlacht am Wolchow Anfang 1942 und in der Ersten Ladoga-Schlacht

(August – Oktober 1942) nicht gelungen.

Den sowjetischen Fronten unter der Führung der Generäle Leonid Goworow und Kirill Merezkow standen 21 Divisionen mit 302.800 Mann

für das Unternehmen zur Verfügung. In schweren Kämpfen gegen die deutsche 18. Armee gelang es, den deutschen Belagerungsring

zu durchbrechen und einen schmalen Korridor am Südufer des Ladogasees zu öffnen. Am 18. Januar wurde die Stadt Schlüsselburg von

der Roten Armee zurückerobert. Am gleichen Tag trafen Einheiten der 67. Armee aus dem Westen und Truppen der 2. Stoßarmee aus dem Osten

um 9:30 Uhr bei der Arbeitersiedlung Nr. 1 (*) aufeinander und durchbrachen damit die Leningrader Blockade. Auch die Arbeitersiedlung Nr. 5 (*) wurde besetzt.

Die im Norden abgeschnittenen deutschen Truppen ließen ihre schwere Ausrüstung zurück und brachen unter Generalleutnant Hühner

(von der 61. Infanterie-Division) nach Sinjawino durch. Bis zum 21. Januar versuchte die Rote Armee im Süden weiter in Richtung

Sinjawino vorzustoßen, konnte aber nur noch die Siedlung Nr. 6 (*) (unmittelbar westlich von Sinjawino) erobern. Danach gab es keine

Frontverschiebungen mehr, die Operation endete am 30. Januar. Bereits am 22. Januar begann die sowjetische Seite mit der Wiederherstellung der Bahnlinie nach Leningrad.

(Text nach Wikipedia)

(*) Wikipedia sagt hier "Arbeitslager". Ich danke Pawel Abel aus St. Petersburg, der sich um das Museum in Molodtsova (das damalige Ssinjawino) kümmert,

für den Hinweis, dass es sich um Siedlungen (mit Infrastruktur) für Saisonarbeiter im Torfabbau gehandelt hat und nicht um Arbeitslager in unserem heutigen Sinn.

(Poselok = Siedlung, Dorf)

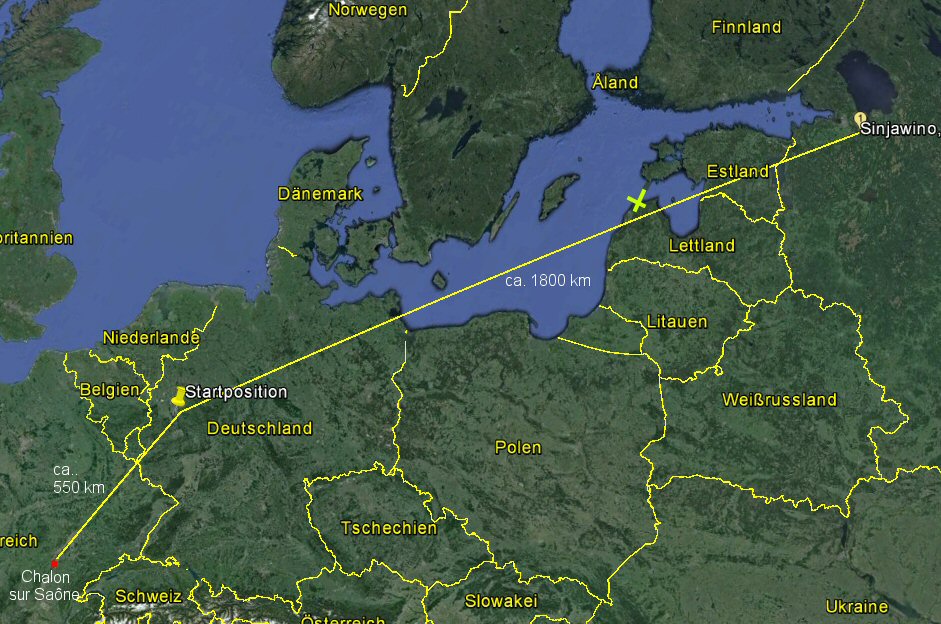

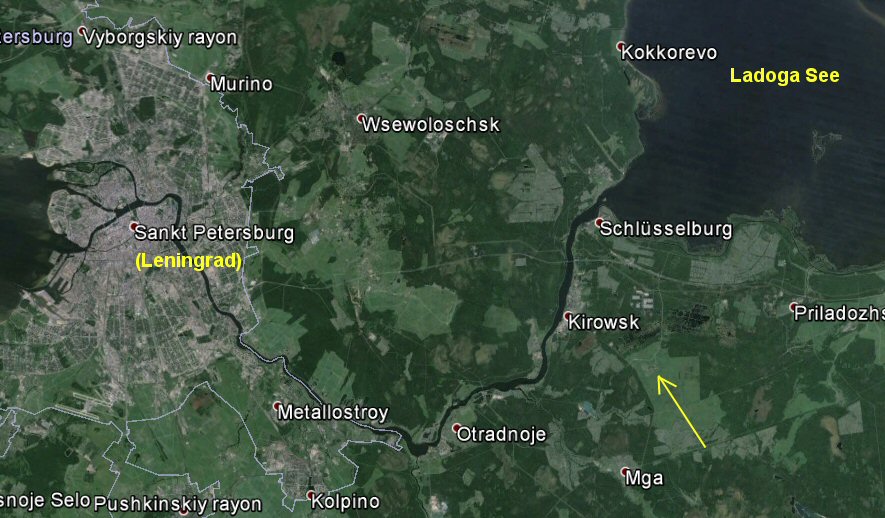

Hier eine Übersichtskarte (dank an Google Earth) und die Karte des Gefechtsbereiches der 21. Division am 30. Januar 1943 (Kartenmaterial: Dank an WW II Photo-Maps)

1 Quadrat = 1 km x 1 km (1:25000). In dem rechten unteren 4 x 4 Quadrate großen Bereich kam Martin ums Leben. Vermutlich war er mit seinem Gren.-Regiment 45

in dem gelb eingekreisten Bereich an der Nahtstelle zur rechts davon kämpfenden 61. Infanterie-Division eingesetzt.

Die Verluste der 21. Division bei der 2. Ladogaschlacht in Ssinjawino betrugen am 30. Januar 1943:

6 Offiziere verwundet; 10 Unteroffiziere gefallen, 32 verwundet, 2 vermisst; 38 Mannschaftssoldaten gefallen, 163 verwundet und 25 vermisst - einer der Vermissten

war Martin Klein.

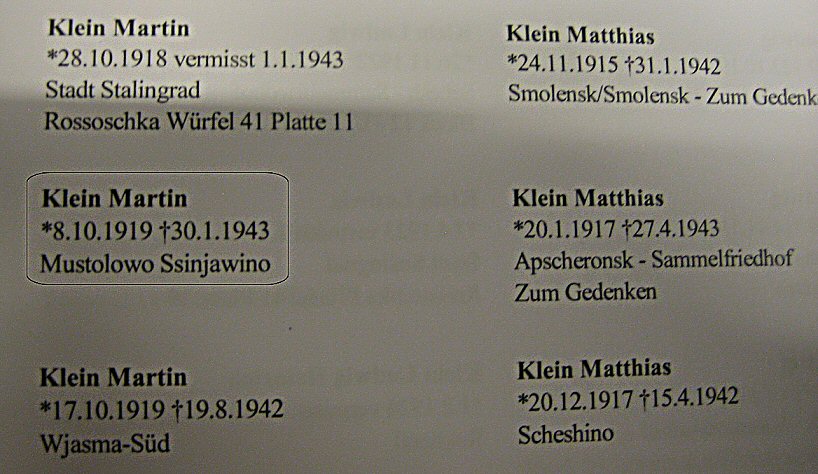

Das Namensbuch (tatsächlich ein Großes Bücherregal mit vielen Büchern) des "Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." steht auch in der Gedenkstätte bei dem Soldatenfriedhof in Sologubovka, 11 km südlich des damaligen Ssinjawino. Als Frau Anne Küpper mit ihrem Mann diese Gegend besuchte, hat sie den K-Band und den Eintrag für Martin fotografiert.

In dem Buch von Hasso G. Stachow "Tragödie an der Newa - Der Kampf um Leningrad 1941-1944", 2001 Herbig Verlag, München, fand ich das ober Bild und in W. Haupt, Leningrad Wolchow Kurland 1941-45", 1976 Podzun-Pallas-Verlag, Friedberg 3 (Dorheim) das untere. Ich denke, ein Kommentar ist überflüssig!

Und hier noch ein Nachtrag, der den ganzen Irrsinn noch deutlicher macht:

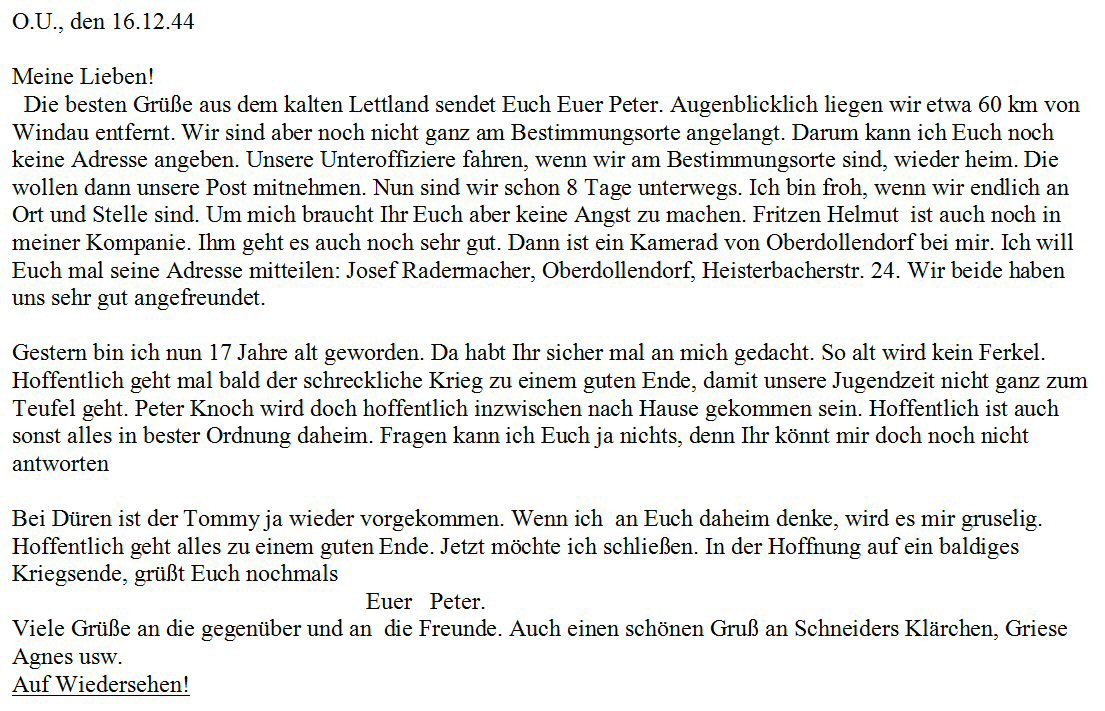

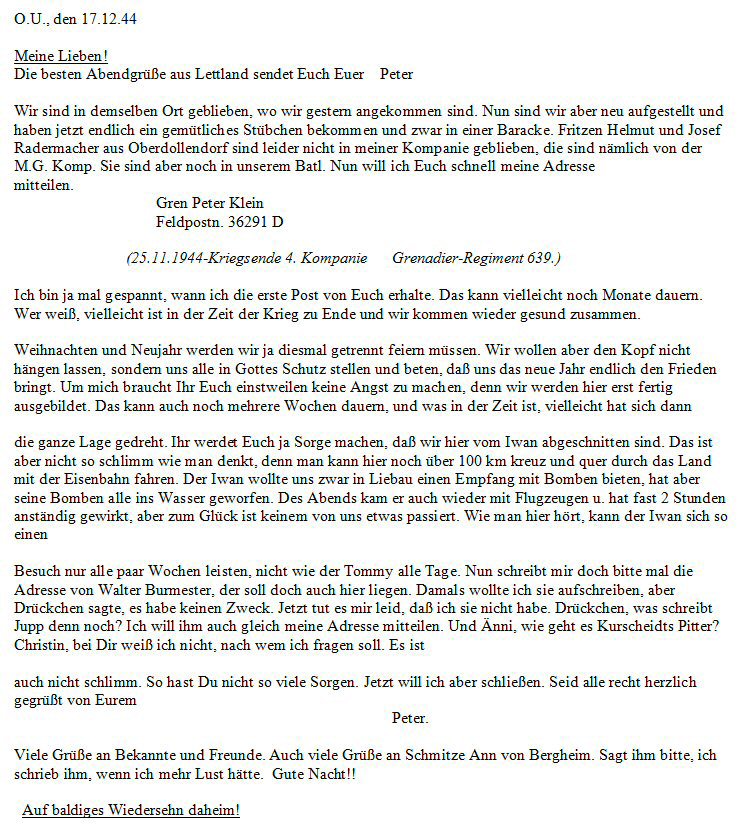

Auf dem letzten Familienbild ist links Martins kleinerer Bruder zu sehen: Peter Klein. Peter war 1928 geboren, bei Kriegsbeginn also gerade mal

11 Jahre alt. Er musste noch in den letzten Kriegsmonaten zur Wehrmacht und feierte auf dem rechten Bild seinen 17. Geburtstag in Kurland! (Heute Kurzeme

und ein Teil Lettlands - siehe gelbes Kreuz oben in der Europakarte)

Sein Gesichtsausdruck auf dem Passfoto links spricht Bände, denke ich.

Peter Klein hat den Krieg überlebt!

Peter Klein starb im Jahr 1982 in Mondorf im Alter von 56 Jahren.